技術情報

交通安全施策効果から見る道路標示の役割と課題

1 はじめに

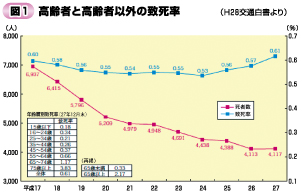

交通安全対策の課題として、社会の高齢化に伴う施策が進められているが、死亡事故に占める高齢者の割合が年々増加していることが交通白書でうかがえます。

また、高齢運転者の運転能力の低下を補完する技術も、各自動車メーカーで研究開発され一部実用化されております。

このように、社会環境の変化を踏まえた交通安全施設の在り方を、今回は標示部会として考えることにしました。

2 交通事故における高齢者の特徴

図-1で赤線は死者数、青線が致死率です。

致死率=(死者数÷死傷者数)×100

図を見ると、年々事故件数は減少しているにもかかわらず、致死率の増大は、高齢者の身体能力の低下が原因と考えられます。

●65歳以上致死率 2.17

●65歳未満致死率 0.33

3 単路部および交差点における交通安全施策実施前後の事故件数と増減率

●単路

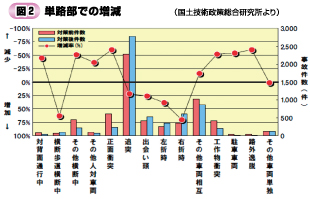

図2は、事故多発地点での安全対策実施前後の効果調査結果です。

対策は多岐にわたり実施され(対策の詳細は報告書参照)効果が顕著なものと、事故の増加も見受けられます。

効果の大きいものとして、「正面衝突」「工作物衝突」があげられます。

これらは安全対策の実施によって、道路形状が明確化し誘導効果の向上が原因と考えられます。

反面、実施後の事故増加もあり、これらは形状の明確化で走行速度の上昇を招いた結果、制動距離が長くなり事故に結びつく「人的原因」として指摘されます。

●交差点

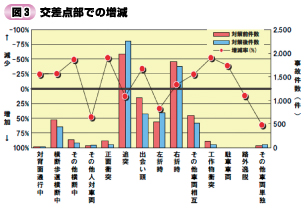

図3は、事故多発交差点での安全対策を実施した前後の事故状況を調査した結果です。

単路同様ここでも対策実施後、追突事故の増加がみられます。そのほか、左折時の巻き込み事故、その他人対車両が増加しております。

この人対車両事故は、乱横断事故と思われます。

4 考察

事故多発道路での安全対策実施効果の調査結果を見ると、右折レーンの設置・外側線・中央線・車道分割線・横断歩道・交差点での減速標示など、運転者の視覚要素を向上させることで事故の抑制が図られていることがわかる。反面、視覚要素の向上が目先の注意力を散漫化させ、追突事故など、運転者の内面性に由来する事故が増加しています。

5 今後の課題

安全施設の整備は、道路形状認識機能を補完することで事故を抑制する反面、向上が運転者の「気のゆるみ」を生じさせ特定事故の増加を招くことがわかります。これは、運転者の内面の問題であり、かつ個人差も大きく道路管理者の範疇を超えるように思います。

特に高齢運転者は、身体能力の低下が著しいので道路の形状認識機能の向上を図ることが、高齢者対策にとって不可欠ではありますが、車自体のアシスト機能の向上がさらに求められるのではないかと考えます。

この点、今日自動車各社が開発に力点が置かれ様々なアシスト機能が出ております。ただ、これもカメラやレーダーによる道路形状の認識がベースになっており、認識性能の維持に必要な道路の管理レベルの統一化が今後必要と考えます。

6 おわりに

「交通白書」に目を通すと「交通環境のバリアフリー」というキーワードが目に留まります。高齢者や身体に障害を抱える方々が安心して利用できる道路づくりが求められております。運転能力の補完は、使われる道路と、運転者に用いられる自動車とが一体化することで「安全安心な道路環境」を構築できるものと考えます。